【與_ _對談】Debug職場完美主義驅動模式 追求高效不內耗

在職場上,細心、可靠、超額完成任務的同事往往被公認為「品質保證」。他們對卓越的追求,正展現著完美主義。然而,完美主義也是一把雙面刃,當健康的自我要求被恐懼驅動的防禦機制取代,便可能成為個人與團隊前進的絆腳石。這提醒我們需要為完美主義驅動模式排除盲點。

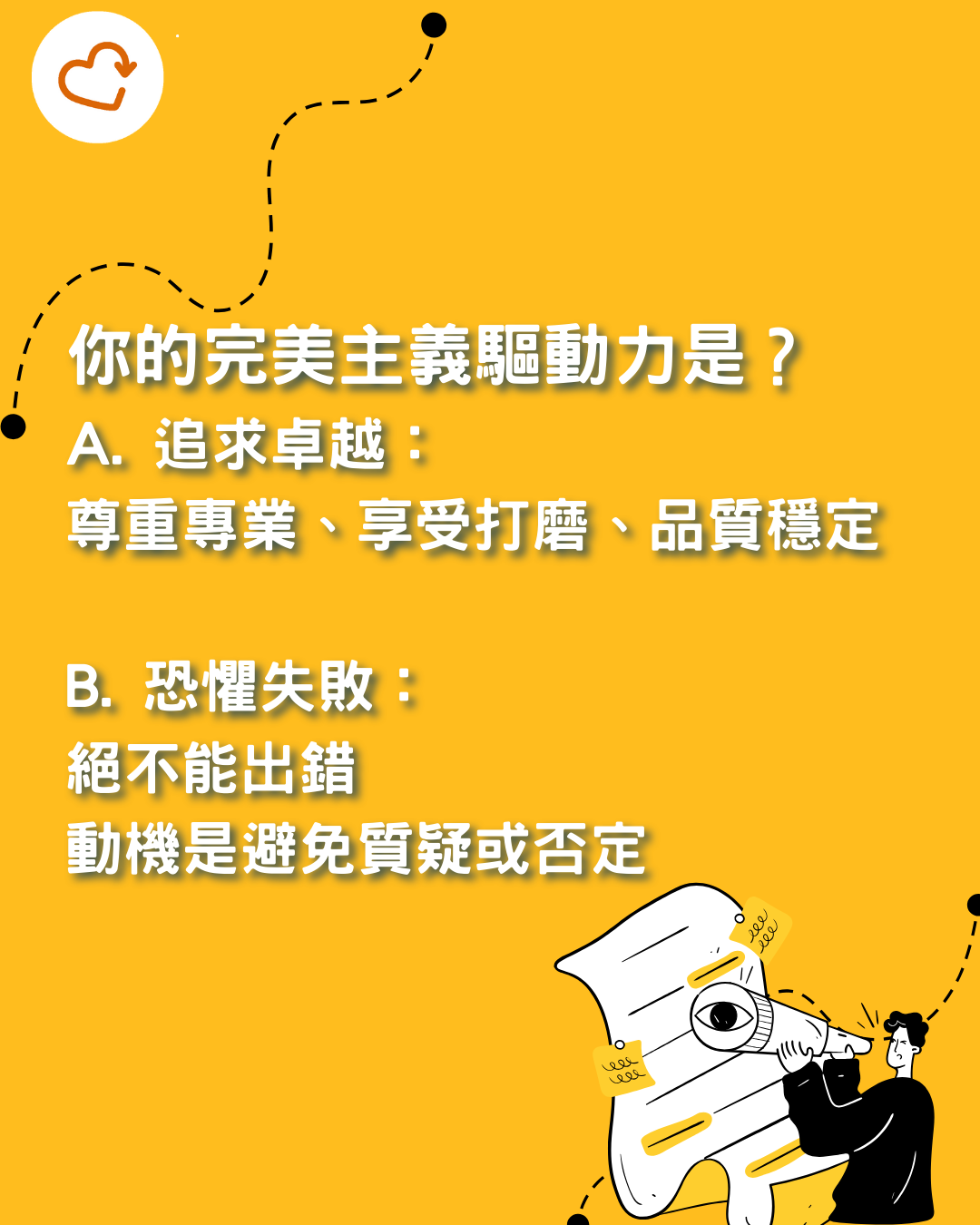

「追求卓越」還是「恐懼失敗」?

首先,我們需要洞悉完美主義者背後的驅動力:健康的驅動力,源於對專業標準的尊重與自我實踐,享受這種精益求精的過程,專注把事情做得扎實、有品質,因而成為團隊穩定可靠的基石。

若然,驅動力來自被恐懼驅動的防禦機制,反應則截然不同。由於其核心不是把事做好,而是「絕不能出錯」;其動機是避免批評、質疑或否定;「完美」因此成了沉重的盔甲,每次任務都像非贏不可的戰役,使大腦長期處於威脅模式,極度耗損心力。

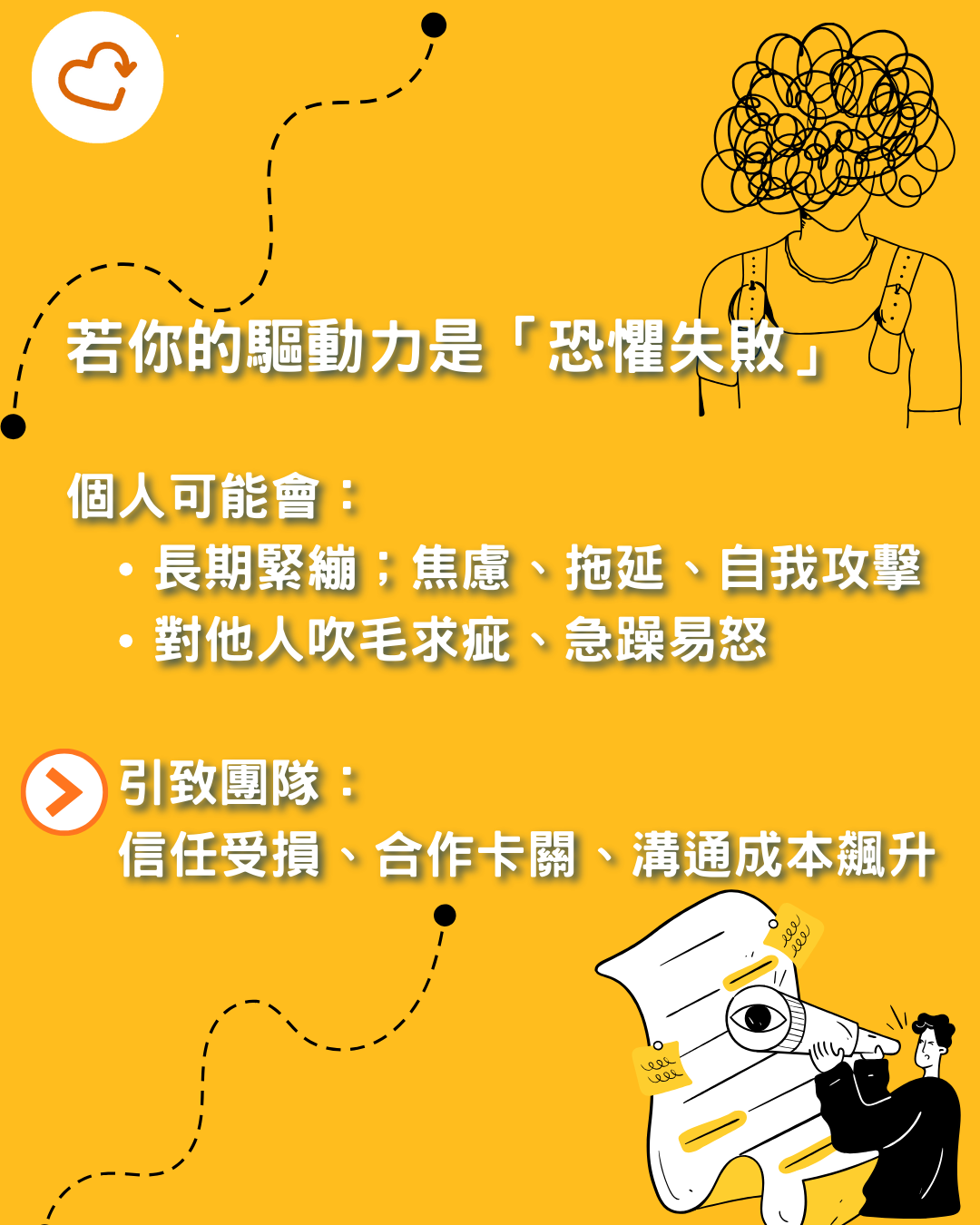

即使「戰績」亮眼,但背後往往是難以持續的高能量消耗;一次小失誤也可能引爆劇烈的自我攻擊,導致焦慮,或是因害怕不完美而拖延,最終走向職業倦怠。

從個人耗損到團隊瓶頸

持續的自我證明與無止境的比較,不但會為自己帶來沉重的心理負擔,更可能拖垮整個團隊。當結果不如預期,這類完美主義者也可能將內在挫敗外化,對同事吹毛求疵,或因焦慮而急躁易怒。不僅侵蝕信任、破壞合作,更讓溝通成本飆升,拖累整體效率。

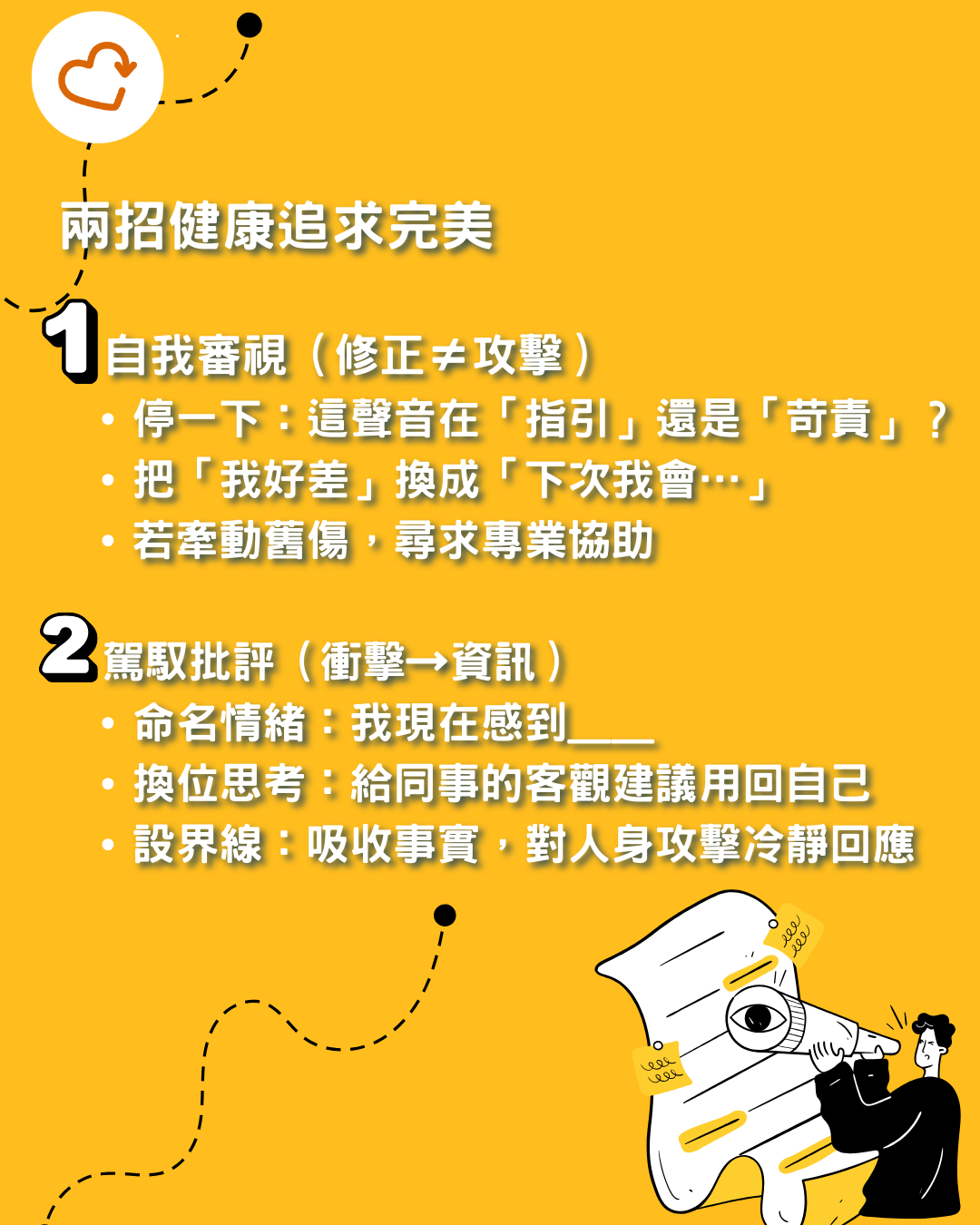

不耗損心力 兩招健康追求完美

要駕馭完美主義,並非降低標準,而是更聰明、更健康地追求卓越。參考以下兩招,幫你的完美主義驅動模式debud吧!

一、自我審視:區分「自我修正」與「自我攻擊」

轉變從覺察開始。當出錯時,先暫停一下,聆聽內心的聲音並自問:「這個聲音是具建設性的指引,還是苛刻的批判?」清楚辨識無益的「自我攻擊」,是擺脫內耗循環的關鍵。若發現自我攻擊可能與過往經驗十分有關,尋求專業協助是高效且明智的選擇。

二、駕馭批評把「衝擊」轉化為「資訊」

面對批評,感到不適是正常的。專業的做法,是在情緒與反應之間創造緩衝:

命名情緒:先深呼吸,承認「我現在感到失望/憤怒/委屈」。光是命名,就能減少被情緒掌控。

換位思考:想像你的得力下屬或尊敬的同事遭遇同樣批評,你會給他哪些客觀且支持性的建議?然後,將這份具理性的同理心用在自己身上。

設立界線:客觀篩選並吸收有價值的回饋,面對非理性指責或人身攻擊,冷靜而堅定地表明立場,保護自己的尊嚴。

講者| 輔導心理學家 張家瑛