【Re:Fresh Plus專屬內容】深度專欄 | 失敗即學習:打造職場成功之路

撰文︱陳展弘Erwin(組織心理學家)

在充滿競爭的工作環境下,失敗往往被視為不可接受的污點。然而,當我們過度強調「零錯誤」文化時,無形中也扼殺了創新與進步的可能性。事實上,最具創新力的,往往不是犯錯最少的公司,而是最擅長從錯誤中學習的企業。這種將失敗轉化為成長動力的能力,正是心理學家 Carol Dweck 所提出「成長型思維」(Growth Mindset)的核心價值。

本文將探討成長型思維如何成為香港企業突破發展瓶頸的關鍵,並提供人力資源專業人士可採用的具體策略,幫助企業打造真正具有學習力和適應力的組織。

「成長型思維」(Growth Mindset)是什麼?

成長型思維(Growth Mindset)是指一種信念:相信能力可以透過努力、策略調整及持續學習而得以發展。與之相對的,是固定型思維(Fixed Mindset),即認為才能是與生俱來、無法改變的。

在職場應用中,成長型思維不僅影響個人發展,更塑造整個組織的學習文化。當員工相信自己的能力能夠提升時,他們更願意接受挑戰,並將挫折視為成長機會。

然而,要在香港職場培養成長型思維並不容易。企業普遍重視短期績效,這種壓力使管理者傾向於懲罰錯誤,而非鼓勵學習。此外,香港的教育制度長期強調考試成績與標準答案,潛移默化中培養了規避風險的心態。這些結構性因素形成了一道無形的牆,阻礙成長型思維在本地職場紮根。

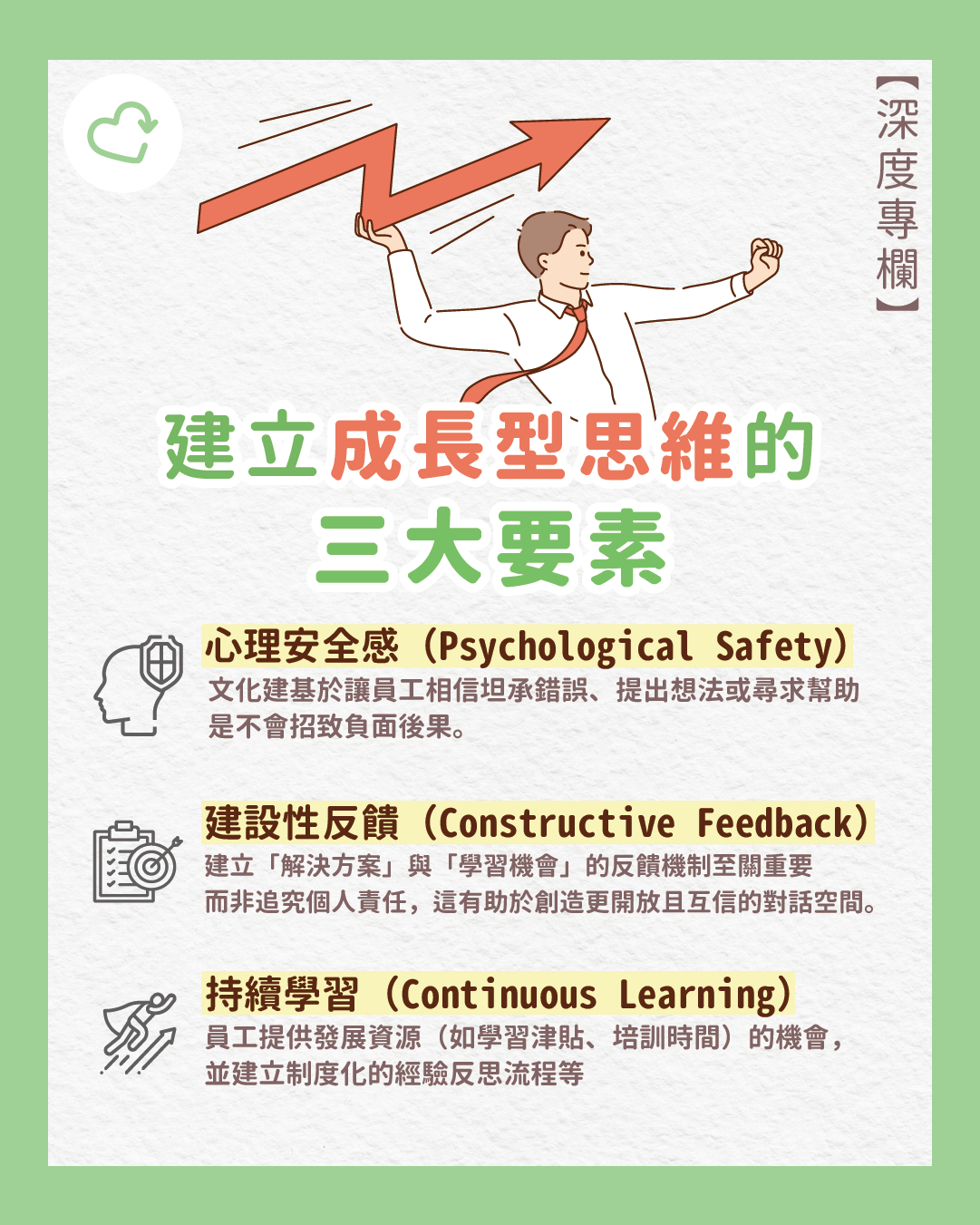

建立成長型思維的三大要素

從組織心理學(Organizational Psychology)的角度出發,要在職場中有效培養成長型思維,企業須具備以下三個關鍵條件:

1. 心理安全感(Psychological Safety)

文化建基於讓員工相信坦承錯誤、提出想法或尋求幫助是不會招致負面後果。當團隊具備高度心理安全感時,成員更願意承擔適度風險並從失敗中學習。

2. 建設性反饋(Constructive Feedback)

建立「解決方案」與「學習機會」的反饋機制至關重要,而非追究個人責任,這有助於創造更開放且互信的對話空間。

3. 持續學習(Continuous Learning)

為員工提供發展資源(如學習津貼、培訓時間)的機會,並建立制度化的經驗反思流程(如季度學習總結)等,讓學習成為工作的一部分。

三個層面推動企業中的成長型思維

- 個人層面:打造持續進化的職涯路徑

在香港職場中,成長型的員工無論在工作態度或職業規劃上,皆會放眼於長遠的利益。他們不會用一次項目的成敗定義個人能力和價值,而是更關注過程中學到的經驗。當面對挑戰時,他們會說:「我暫時還未掌握這個技能,但我可以學習」,而非迴避不熟悉的工作。在職業規劃上,比起只關注下一個職位頭銜,他們會思考:「未來三年,我需要培養哪些能力來保持競爭力?」這種思維使其能在快速變化的職場環境中持續適應並成長。

企業可透過以下策略支持員工建立此思維:

共同制訂學習計劃:除了討論工作成果,上司亦應撥出時間與員工共同設定半年內需要發展的技能及目標,例如「提升數據分析能力,並獨立完成五份市場趨勢報告」等。

設計「微挑戰」(micro-challenge) 機制:例如每月設定一個小目標(如主持一次跨部門會議、試用新軟體),讓員工在低風險環境中實踐新技能,有助員工將成長型思維轉化為日常的具體行動,逐步建立終身學習的職業習慣。

- 團隊層面:建立學習型合作模式

具備成長型思維的團隊,會展現出更和諧的協作文化。遇到問題時,團隊成員不會急於追究責任,而是會優先討論解決方法,並在事後討論箇中所學。在日常會議中,你會聽到更多「我們可以嘗試……」、「或許換個方法會……」等具建設性的語句,而非「這行不通」、「以前都是這樣做」等固定思維回應。他們看待成功的方式也不同 — 在慶祝成果的同時,亦會主動分析哪些做法帶來正面效果並可持續優化。

要培養這樣的團隊文化,管理者可從以下幾個方法法著手。首先,在每週團隊會議中設立固定的「學習分享」時段,邀請成員簡短分享近期的工作反思。另一個策略是,引導團隊進行系統化的事後檢討包括:(1) 客觀還原事實經過;(2) 檢視當初的假設基礎;(3) 分析假設偏差的原因;(4) 制定具體改進方案。這些做法看似簡單,但持之以恆地實踐,能逐步將成長型思維深植於團隊的日常運作中,帶來持續進步。

- 組織層面:構建創新的企業環境

鼓勵成長型思維的企業往往能令人感受到獨特的文化氛圍。牆上展示的不只是成功案例,更有「雖敗猶榮」的實驗項目;會議室裡進行的不單是成果匯報,更多的是充滿好奇心的探索對話。這類企業看待人才時,不會過度偏重於完美履歷,而是更看重學習潛力與適應能力。在日常運作中,你能觀察到管理層鼓勵適度冒險的明確態度,員工也習慣在初次失敗後繼續嘗試,而非急於否定新構想。要培育這樣的組織文化,企業可從制度層面進動:

- 實施「20%自由創新時間」制度,允許員工將部分工作時間投入自主發起的實驗性項目。

- 建立「個人學習帳戶」制度,每年為員工提供定額學習津貼,用於參加外部課程或認證考試。

- 與線上學習平台合作,開設企業專屬的課程庫,讓員工能隨時針對關鍵職能獲取最新知識。

總結:從思維轉化為行動,促進文化轉型

在香港這個追求效率與成果的商業社會,推動成長型思維不僅是個人心態的調整,更是一場深層的組織文化變革。真正的成長型企業不會將「失敗乃成功之母」停留在口號層面,而是會建立具體的機制,將挫折轉化為組織學習的養分。擁抱成長型思維的最大價值,在於培養組織的適應力與創新力。當員工能安心嘗試、團隊能共同學習、組織能累積經驗知識時,企業便具備了持續進化的內在驅動力,迎接未來大大小小的挑戰。