【Re:Fresh Plus專屬內容】深度專欄 | 聆聽身體需要 職場上的活在當下

「在沒有生病的正常情況下,我活在未來,除了一些很特別的時刻,我從來沒有真正的活在當下,想都沒想過。但在此刻,生病不允許我從當下逃逸。」這是精神科醫生范丹伯(J. H. van den Berg)的心理學著作《病床邊的溫柔》的第一句,正正道出了現代社會人每天為生活而奔波的狀態。

- 生病時,你聯想到的是什麼?

- 是令你身心不適的折磨?

- 是阻礙你工作餬口的麻煩事?

- 是令你追不上世界急速節奏的拖累?

- 是要你顧慮同事、上司目光的擔憂?

- 是影響團隊工作進度的罪惡感來源?

- 是要掙扎是否看醫生來取得醫生證明的難題?

如果你有類似想法,我誠意邀請你嘗試理解一下身體的真正用意:身體並不是要刻意刁難你,掠奪你一向的機能及能力,令你感到煩擾、罪疚、苦惱;相反,它是給你一個誠實而清晰的求救訊號:我累了,需要你的關注,我們一起停下來吧。

在繁忙工作中,覺察身體狀況

香港人每天都營營役役,為工作、生活而折騰,我們很多時會罔顧了身體的狀態,勉強身體參與我們腦袋多變而急速的計劃。因為工作,我們不夠休息、過度加班、十五分鐘把飯草草吃完、下班後仍然心繫工作、糾結於職場上的人際關係等等,相信這些在大部人身上都並不陌生。然而,要是因為這些原因而積勞成疾,我們便可能需要審視一下我們在努力工作的同時,又有沒有理解及回應自己當下的真正需要。

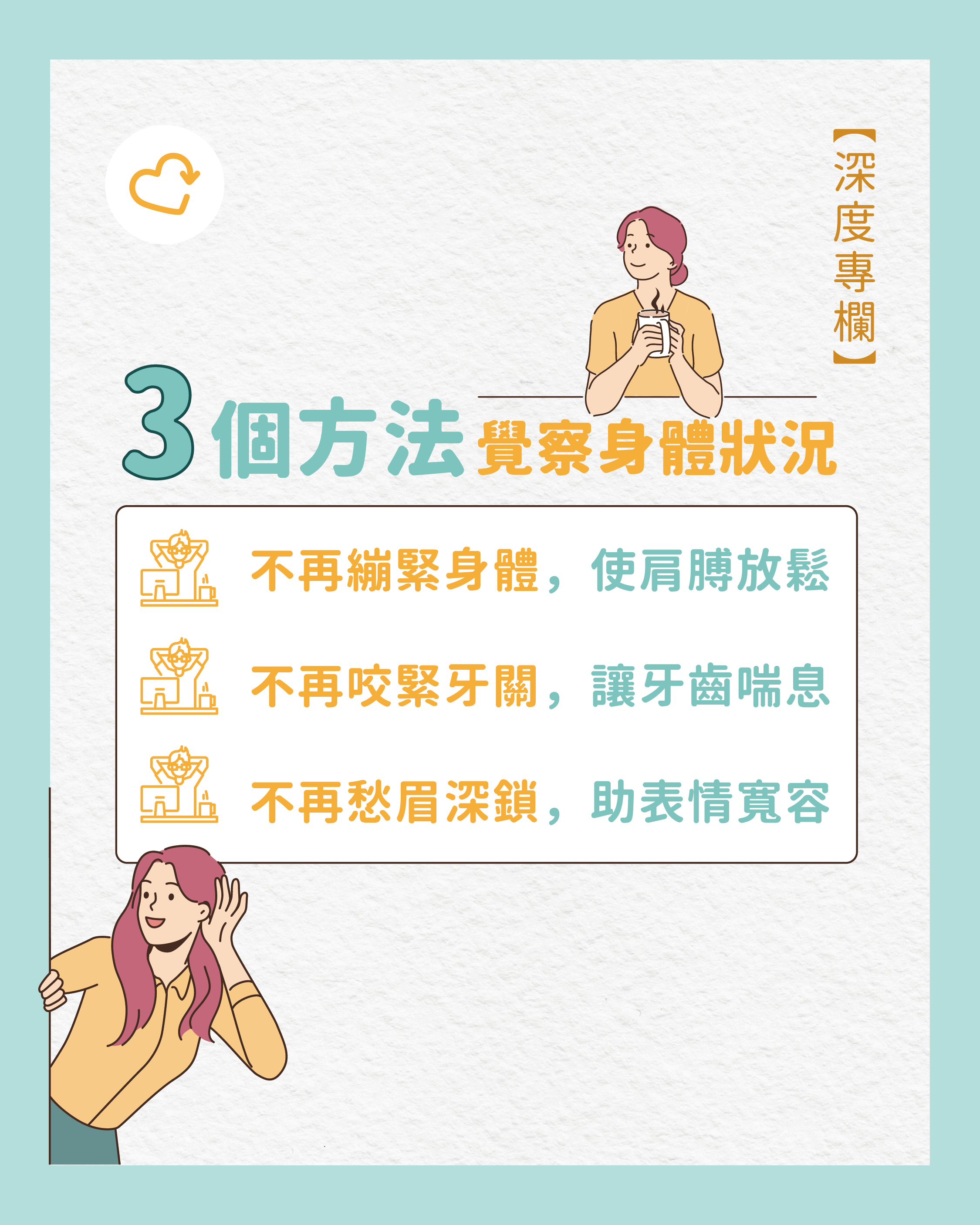

工作繁忙,職場上,可以怎樣便捷地覺察當下的身體狀況呢?可以嘗試以下3個方法:

- 不再繃緊身體,使肩膊放鬆:把兩邊肩膊同時往耳朵方向縮上,維持數秒後完全放鬆,重複幾次,你就知道肩膊在什麼狀態為之放鬆。工作久了,你可不時留意自己的肩膊有沒有繃緊,如果有的話,就邀請肩膊垂下來,調整坐姿,或伸展吧!

- 不再咬緊牙關,讓牙齒喘息:所謂「咬牙切齒」,我們緊張時很容易連牙齒都在用力。工作時,可留意自己會否也在「咬緊牙關」,如果會的話,就邀請下顎在不張開口的情況下放鬆一下,讓牙齒都有些喘息空間吧!

- 不再愁眉深鎖,助表情寬容:我們很多時會把苦惱及壓力都寫在臉上,在眉宇間表露無遺。所以假如留意到自己愁眉深鎖的話,也邀請眉心及表情寬容些吧。在沒人的地方,把五官擠成一團再完全放鬆,也是一個協助臉部肌肉放鬆的好方法。

即使僅有五分鐘,找個空間停下來

這些都只是些簡易練習,協助大家時刻提升對身體的覺察,而最理想的,當然是勤奮過後,亦不忘善待自己,在工作及生活中取得平衡。身體累了,就送身體放鬆的機會,按摩、泡浴、伸展也是好主意;心靈累了,就送自己清空腦袋的時間,全情投入你享受的人和事,這些都是你辛勞後的應有回報。同時,假如留意到身邊的同事有繃緊壓力的時候,可友善地提醒及鼓勵他們善待自己的需要。一句窩心的問候,已能把正向情緒傳遞、蔓延。

現今心理學及心理輔導學說有強調身心連結的趨勢,那是結合了神經科學研究成果的發展,亦正正提示了我們的身心如何緊扣綿密地互相影響我們的健康。

大家每天在職場上披荊斬棘也累了,我不會叫人「加油」,因為大家迎戰大小挑戰已經很努力,甚至接近筋疲力竭。相反,我會邀請大家先讓自己找個空間停下來,那怕只是五分鐘,真正感受自己當下活著的感覺,並聆聽、回應身體的需要。

誠邀這一刻的你,真正的活在當下。

撰文︱張家瑛 Kiwi (本處輔導心理學家)

作者簡介|現為輔導心理學博士學生,取得輔導心理學碩士(香港樹仁大學),精神健康心理學碩士(愛丁堡大學)及日本研究碩士(香港中文大學),擁有逾10年跨國及範疇工作經驗。