【Re:Fresh Plus專屬內容】深度專欄 | 初學者的職場靜觀指南:從焦慮到自在的實用心得

撰文︱張家瑛 Kiwi (本處輔導心理學家)

對於靜觀 (Mindfulness),筆者遇到不少人有以下迷思:

- 「靜觀等於冥想或打坐」

- 「靜觀就是要完全放空大腦、停止思考,否則就是失敗」

- 「靜觀的目標是讓我們放鬆」

- 「靜觀是宗教的修煉」

- 「靜觀是佛系、躺平、逃避現實」

- 「靜觀在追求忘我境界」

而其實,根據靜觀先驅卡巴金(Jon Kabat-Zinn)博士定義:

「靜觀是放下成見,帶著好奇與慈心,著意地專注、覺察當下。」(Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally)

因此,靜觀不是一種策略及技巧,不是某個境界的追求,亦不是旨在放鬆減壓或宗教修行,而是一種生活方式,透過有意識地覺察我們的身體感覺、念頭想法、情緒感受,不批判地細味生活中的人和事。

這闡釋可能有點抽象,但其實生活中的每個時刻,都是練習靜觀的機會,當中亦當然包括融入工作日常。以下兩個「職場適配」靜觀練習,便是給新手的便捷入門。

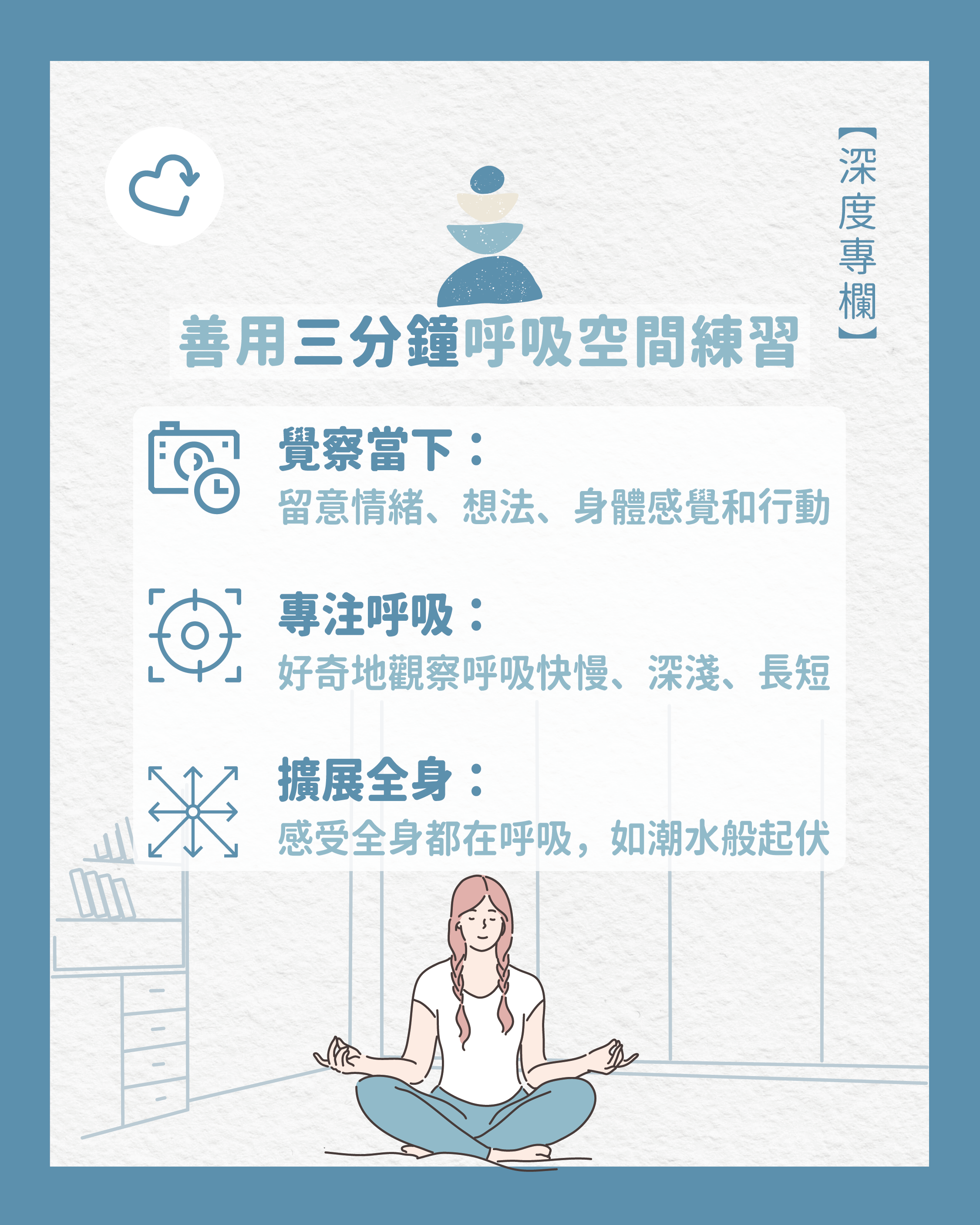

善用三分鐘呼吸空間

會議前緊張、收到令人氣炸的電郵、被上司臨時交辦緊急任務等等,都可能讓人方寸大亂。三分鐘呼吸空間練習正正可以助我們心煩意亂時站穩陣腳,把焦點放開,讓我們有空間容納更多新角度、新看法。

這練習有三個步驟:

(1)覺察當下:留意此時此刻自己的情緒、想法、身體感覺和行動

(2)專注呼吸:把注意力收窄到自己的呼吸上,不用刻意調整呼吸節奏,順其自然,好奇地觀察呼吸快慢、深淺、長短、空氣的溫度、濕度,以及呼吸帶來的胸膛起伏

(3)把注意力擴展至全身:感受全身都在呼吸,如潮水般起伏

這個練習的結構像一個沙漏,開始時的注意力是全身而廣闊的,中段收窄至呼吸,最後又擴闊至全身。亦由於練習時間短又步驟簡易,這練習一向很受繁忙的都市人歡迎。所以如果意識到自己需要一個穩定心神的小息,三分鐘呼吸空間是個好選擇。網上亦有豐富的音源導航,熟能生巧,便能隨時自行活用。

享受全情投入的人事交流

在人與人的交流中,我們的注意力很容易滯留在過去的夾縫,又或是隨著對未來的焦慮而流走,而沒有真正的與他人同在當下,更遑論帶著好奇及不批判的心去仔細觀察對方、享受對話。靜觀能從兩方面應用在與他人的互動上:

1)靜觀聆聽(Mindful Listening):

- 將注意力聚焦在講者身上

- 注意其用語、面部表情或身體語言所傳達的訊息

- 不批判、評價、標籤或預設自己已完全理解情況

- 意識到自己聆聽時的反應

2)靜觀講話(Mindful Speaking):

- 留意自己說話時的思想、情感和身體感受

- 留意自己的說話如何影響聆聽者的面部表情、身體語言或話語

- 不用取悅聽眾,只是意識到自己的說話所產生的影響

筆者曾經在帶領靜觀小組時被組員問及,作為輔導員,每天都聆聽不同的人生苦難和吸收負能量(事實上輔導過程不一定是談論負面的事,這又是一個關於輔導的迷思,先不在此論),筆者是怎樣應付龐大的負面訊息,當時筆者的即時回答是:我沒有看成是負面事,因為我跟服務使用者的交流便是靜觀。

誠然,這種交流並不是一些高深的技巧及境界,亦不是心理學家或輔導員的專屬技能,反而是很純粹、原始的感受人與人之間的人性連繫,只是毫釐之差,整個對話便大有不同。試想像,你跟同事或上司商量要事,但你的聆聽者在眈天望地、若有所思、敷衍了事,而你亦過於在乎自己的發言是否吸引而張口結舌,真正內容又有幾多可以傳遞到呢?反之亦然。所以跟同事對話時,不妨嘗試實踐靜觀態度來深化交流。

最後要提醒的是,靜觀其實也是在培養我們對人對己的接納,因為所有浮現出來的想法、感受、身體反應都是我們作為血肉之驅的真實感受,沒有對錯,你我他都有相似之處,亦各有不同。職場上,我們遇到的共事者縱使來自同一地區,由於個人經歷的不同,個人文化上其實都來自五湖四海。靜觀能讓我們多一個角度去重新審視自己及他人,這種容納,可以是助自己在營營役役中活得更自在,強而有力的智慧和能耐。