不做「情緒提款機」──三招優雅KO「職場惡人」

撰文︱張家瑛 Kiwi (本處輔導心理學家)

你是否曾懷疑:「是我太敏感,還是他真的有問題?」

在職場上,我們要求表現專業、維持合作,但總有人話裡帶刺、習慣否定他人、搞小圈子、「玩針對」,不斷消耗你的能量和自信。

這並不是你「想太多」,而是你正在面對真正的「職場惡人」。研究指出,這類人際困境在講求「和諧」的亞洲文化中特別常見(Ciby & Raya, 2015)。我們往往被教導要「忍耐」、「不對抗」、「要服從權威」,因此當面對職場「惡人」時,很多人會選擇沉默,默默承受 (Ng & Chan, 2021; Yang et al., 2025)。

那麼,當我們無法立即改變環境,又希望既不失禮又能守住尊嚴時,該如何減少內耗呢?心理學上有3招實用方法,幫你提升抗「惡」力!

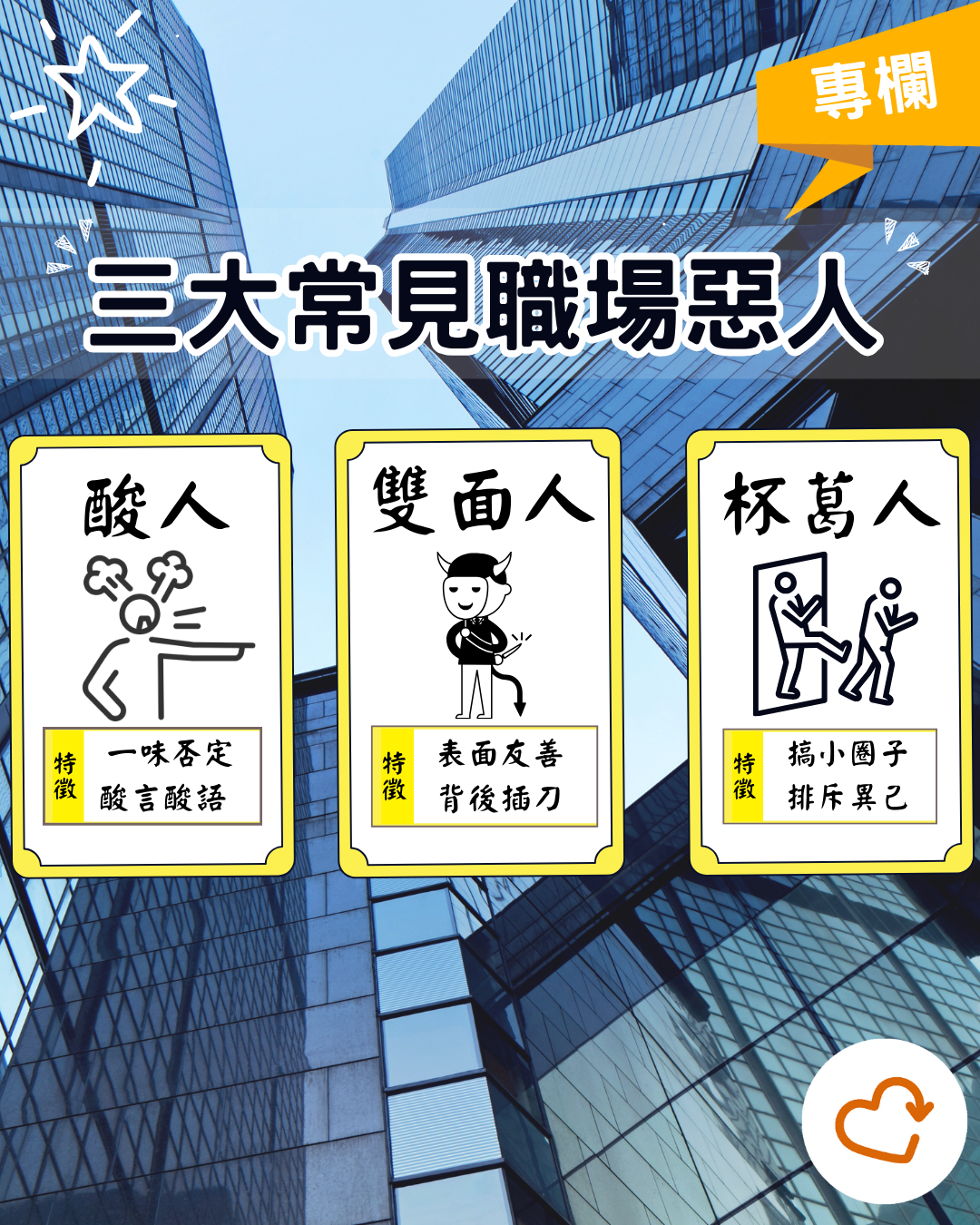

出招前熱身:知已知彼,識破「惡人」的套路

職場惡人未必是張牙舞爪的「惡霸」,他們可能滿口批評、酸言酸語,愛放「冷箭」;也可能總是笑裡藏刀,或者是喜歡搞小圈子、排斥異己。他們的行為雖然未必大聲張揚,卻會在無形之中,不斷削弱別人信心,且嚴重破壞團隊合作。而在權力不對等、高壓多變,欠缺申訴機制的環境之下,這類行為更容易發生。

當你識別了「小人」的套路後,不必急於「反擊」,也不需壓抑情緒,而是用心理學上的心理智慧與困境共處,為自己創造心理空間,將心力和時間導向真正重要的事情上。當你愈清楚自己有選擇,就愈能從內耗中抽離,奪回心理主導權。

識別後準備出招吧!

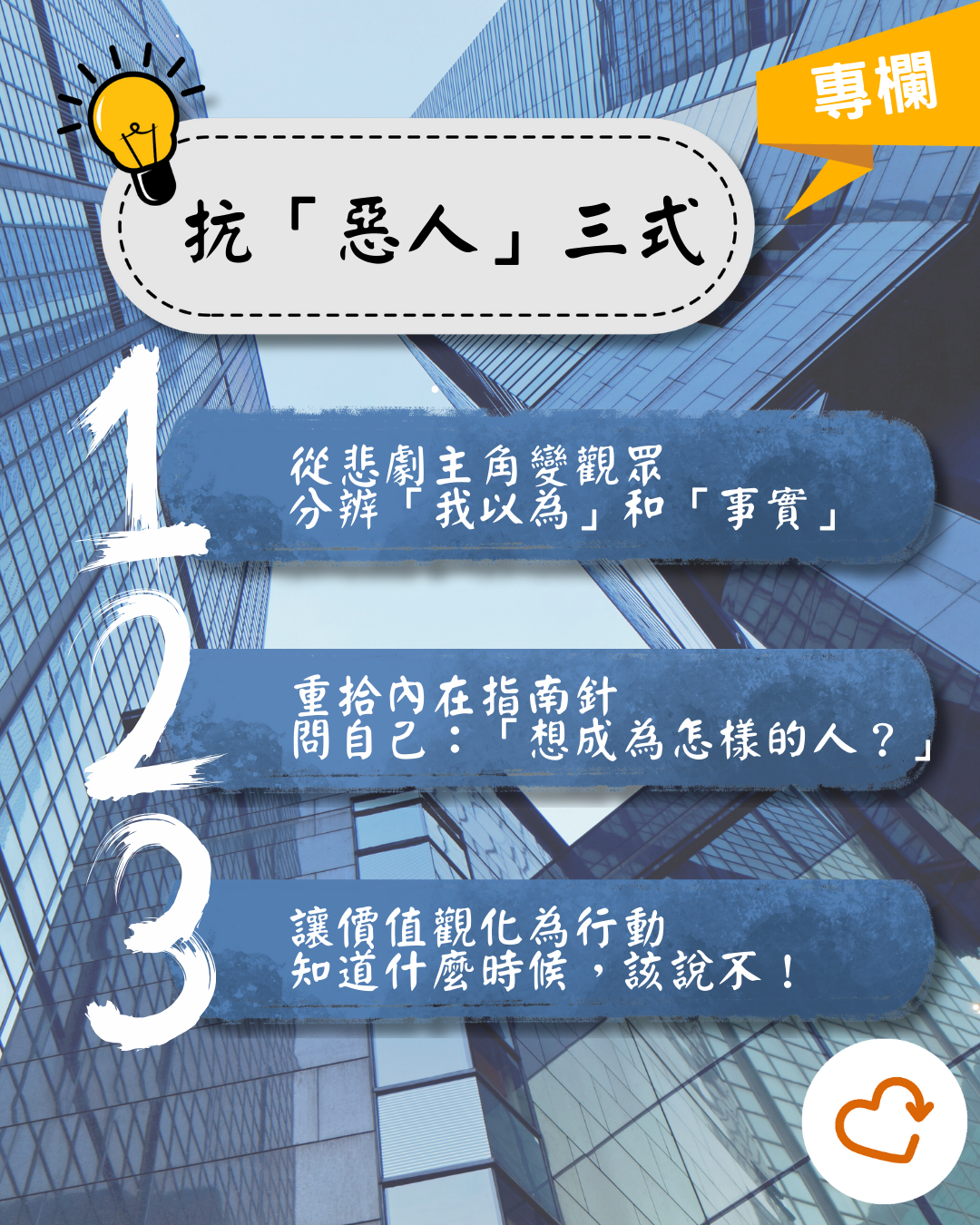

第一式:從悲劇主角變觀眾

當你的腦海中不斷冒出「我是不是做得不夠好」、「我很失敗」、「他在針對我」等念頭時,不急着反駁或否認,而是先覺察它的存在,嘗試對自己說:「我注意到,我正在產生一個……的想法。」這是心理技巧之一,去認清想法不等於事實。

例如,「我注意到,我正在產生一個『我很失敗』的想法。」

這句話就像在你與這個念頭之間,劃出一條安全距離──你不再是悲劇的主角,而是觀眾,可以更冷靜、清醒地回應情緒。

第二式:重拾內在指南針

當你不再被負面念頭牽著走,便可嘗試找回屬於自己的「內在指南針」,讓價值觀引領行動。

試問自己這些問題來尋找「定位」:

「在這個困境中,我希望自己成為一個怎樣的人?」

「我想為了什麼價值而堅持?」

「對我而言,最重要的東西是什麼?」

第三式:價值觀化為行動吧!

價值觀一旦明確,行動才會帶來改變。

如果你重視專業,就專注於高品質輸出,並記錄好自己的貢獻。

如果你重視身心健康,就勇敢守住下班時間,從事滋養身心的活動,甚至重新評估是否值得留在這個職場。

如果你重視尊重,就設立界線,在必要時機冷靜而堅定地回應不當言行。

這些行動不用激烈地反擊,只需溫柔的步伐,都可以改變局勢。要記住:真正的優雅,不是一味啞忍,而是知道什麼時候,該轉身,該說不。

優雅心法:選擇愛自己

這套招式的核心,在於重拾一個最根本的權利──「選擇」。職場上的「惡人」或許無法完全迴避,但你可以選擇不讓他們左右你的心情。

就如美國當代心理治療大師歐文‧亞隆 (Irvin Yalom),在其著作《愛情劊子手》(Love's Executioner)所提到的一個重要概念:我們有權決定,要給別人多少權力來影響我們的內心。

當你明白,沒有人能未經你的允許就定義你的價值,你就可以按照自己的原則行事,重奪情緒主導權。不必改變別人,你也能任何風雨中保持堅定和優雅。

參考資料:

Ciby, M., & Raya, R. (2015). Workplace Bullying: A Review of the Defining Features, Measurement Methods and Prevalence across Continents. IIM Kozhikode Society & Management Review, 4(1), 38–47. https://doi.org/10.1177/2277975215587814

Cowan, R. L. (2011). “Yes, We Have an Anti-bullying Policy, But . . . :” HR Professionals’ Understandings and Experiences with Workplace Bullying Policy. Communication Studies, 62(3), 307–327. https://doi.org/10.1080/10510974.2011.553763

De Cuyper, N., Baillien, E., & De Witte, H. (2009). Job insecurity, perceived employability and targets’ and perpetrators’ experiences of workplace bullying. Work & Stress, 23(3), 206–224. https://doi.org/10.1080/02678370903257578

Madden, C., & Loh, J. (2018). Workplace cyberbullying and bystander helping behaviour. The International Journal of Human Resource Management, 31(19), 2434–2458. https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1449130

Ng, C. S. M., & Chan, V. C. W. (2021). Prevalence of workplace bullying and risk groups in Chinese employees in Hong Kong. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 329. https://doi.org/10.3390/ijerph18010329

Yang, J., Luo, Z., Yang, Y., & Feng, H. (2025). The impact of authoritarian leadership on workplace bullying from the perspective of Chinese Confucian culture: a mediating model with gender as a moderator. Frontiers in Sociology, 10. https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1586660